피곤한 몸을 이끌고 5시 반쯤 눈을 떴는데, 전기는 들어오지 않고 호텔 복도에는 흙냄새와 먼지가 가득했다. 엄청난 모래 폭풍이 몰아치고 있었다.

마르코 폴로가 반한 아름다움

실크로드의 관문, 둔황(돈황, 敦煌)에서 맞은 첫날은 혹독한 자연의 위력에 맞서는 것으로 시작했다. 이토록 지독한 모래 폭풍은 처음이었다. 베이징이 스모그로 가득 차 한 치 앞도 보이지 않았을 때도 이렇지는 않았다. 거센 바람이 가로수를 뒤흔들고 모래바람에 몸이 떠밀려 갈 만큼, 실제로 경험한 사막의 폭풍은 거셌다. 게다가 그 새벽 그 음침한 공기를 뒤흔드는 기괴한 노랫소리가 울려 퍼졌다. 누군가의 장례를 위해 무덤으로 향하는 장의차에서 나오는 노래라고 했다. 말 몇 마디만 나눠도 입안에 모래가 지분지분 씹히는 그날의 기억은 그 아침의 기괴한 장면으로 강렬하게 남았다.

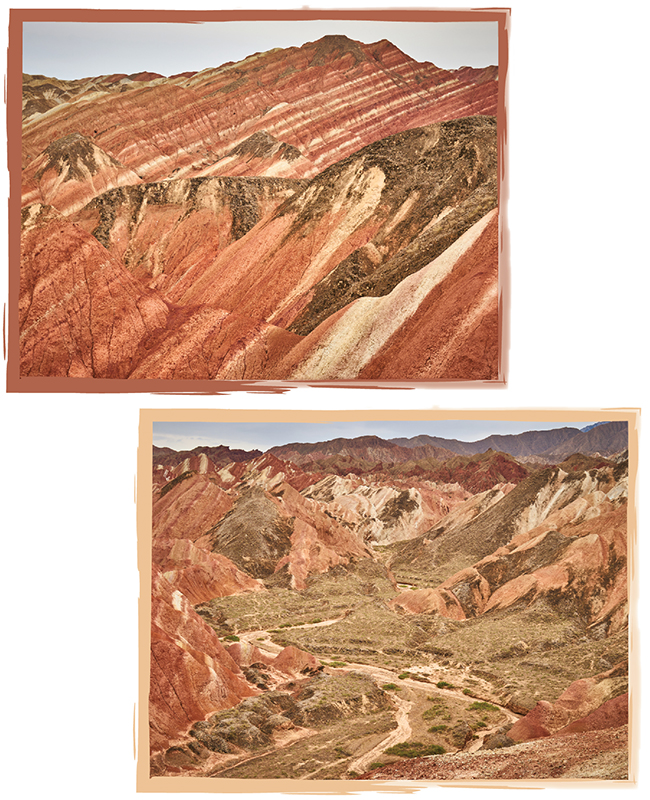

둔황까지 향하는 길은 썩 괜찮았다. 여행은 간쑤성(감숙성, 甘肅城)의 성도인 란저우(난주, 蘭州)에서 시작했다. 이틀간의 정비 후에 고속열차와 버스를 차례로 갈아타고 초원지대에서 황량한 고비사막의 대지를 가로질러 달렸다. 그 사이사이 대륙이 품은 천하의 절경을 마주하곤 했는데, 장예(장액, 张掖)의 치차이산(칠채산, 七彩山)은 깜짝 놀랄 만큼 아름다운 색을 뿜어내고 있었다. 장예는 마르코 폴로가 1년간 머물렀던 곳. 그가 이곳에서 긴 시간을 보낸 데에는 그만한 이유가 있다는 생각이 절로 든다.

‘장예단하국가지질공원’으로 지정되어 국가의 관리를 받고 있는데, 그만큼 독특한 단하 지형이 돋보인다. 버스에서 내려 조금만 걸어 올라가면 지형 전체가 붉은빛과 노란색을 곁들인 하얀빛이 번갈아 가며 신비로운 속살을 드러내고 있다. 붉은색은 철 성분이고 하얀색은 소금 성분이다. 바다에서 융기한 땅이라는 걸 알 수 있는 지형이기도 하고, 인간의 시간으로 가늠조차 하기 어려운 지구의 아름다움을 대륙의 복판으로 나아가는 길목에서 만난 셈이다.

자연이 빚어놓은 아름다움이 실크로드의 초입에서 기대감을 부풀렸다면, 만리장성의 서쪽 끝 ‘자위관(가욕관, 嘉峪關)’은 인간이 빚은 위대함을 마주하는 곳이다. 이 지역은 동쪽으로 고비사막, 서쪽으로 타클라마칸사막을 연결하는 오아시스 도시다. 과거에는 실크로드의 중심이자 서역 경영의 거점이었고 당대까지 번성했다. 그 뒤부터 쇠락의 길을 걸은 고도시다.

자위관은 남북이 만리장성과 잇닿아 있다. 만리장성으로 연결한 곳 중에 유일하게 건설 당시의 모습이 남아 있다. 만리장성은 가장 동쪽의 산해관을 ‘천하제일관(天下第一關)’이라 칭하고, 자위관은 ‘천하제일웅관(天下第一雄關)’이라고 부른다. 반듯하게 쌓아놓은 높은 장벽이 푸른 하늘과 어우러져 이국적인 풍경을 만들었다. 천천히 걸어 장벽 위에 올라가니 성벽 너머로 우루무치(烏魯木齊)로 향하는 철길이 한눈에 들어온다. 그 철길 위로 길게 늘어선 기차가 다가오고 있었다. 그 순간 누군가 “우와!”하는 외마디 감탄과 함께 하늘을 가리켰다. 투명하고 맑은 하늘, 하얀 구름 사이로 채운이 선명하다. 우리가 흔히 보던 만리장성과는 다르게 중국 무협영화에서나 볼 법한 영웅의 기개가 이런 느낌이 아닐까.

모가오굴(莫高窟)의 존재 이유

애당초 실크로드로 가는 길이 편안하리라고 기대했던 것은 아니었다. 고비사막을 가로질러 타클라마칸사막 방향으로 가는 동안 몇 번인가 주변 풍경이 변하더니 마침내 끝없이 황량한 고비사막이 지평선을 그리며 늘어선다. 이미 이때부터 모래 폭풍이 주위를 감싸고 달리는 버스 창밖으로 휘파람을 불며 바람이 부딪힌다. 이곳이 척박한 땅이라는 것은 선인이 남긴 많은 기록을 통해 알 수 있었지만, 그 광경을 실제로 마주할 때 찾아오는 경외심은 감당키 어려웠다. 창밖으로 작은 모래 둔덕과 그 위에 꽂아둔 색색깔의 깃발이 드문드문 스쳐 갔다. 언뜻 봐도 꽤 오랜 시간 그 자리를 지키고 있었다는 건 빛바랜 깃발로 짐작할 수 있었다.

모래 폭풍이 몰아치는 척박한 대륙의 민낯을 제대로 만난 건 그다음 날이었다. 예정해놓은 취재가 가능할지 걱정해야 할 만큼 대기의 상태는 최악이었다. 둔황이라는 도시 전체가 정전 상태였다. 다행히 얼마 지나지 않아 전기는 복구했고, 우리도 길을 나설 수 있을 거라는 희망적인 이야기가 들렸다. 그렇게 우리는 둔황의 첫날을 시작했다.

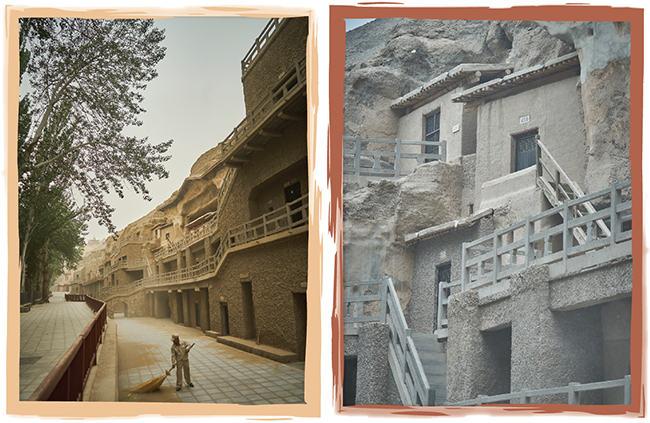

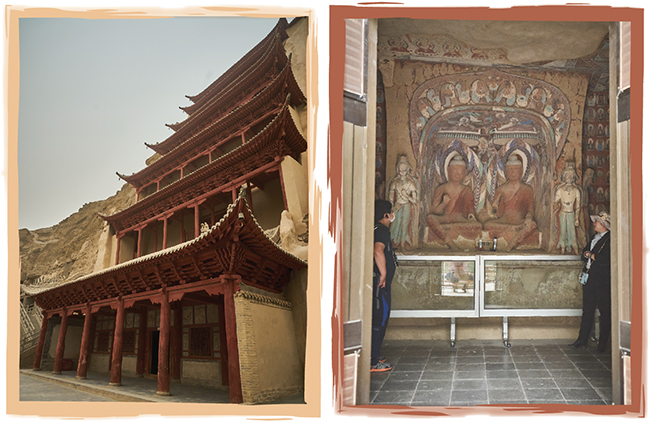

기상이 어떻게 변할지 알 수 없었기에 중요한 일정부터 소화하기로 했다. 둔황에서 절대로 놓칠 수 없는 건 역시 모가오굴(막고굴, 莫高窟)이다. 사암지대에 만들어 둔 오래전의 숙박시설처럼 보이지만, 이곳은 층을 달리하며 크고 작은 굴이 빽빽이 자리하고 있다. 굴 안에는 오랜 시간에 걸쳐 만든 불화와 불상이 어둠 속에 살아 숨 쉰다. 5호 16국 시대인 366년, 사막으로 들어가는 초입의 오아시스 도시에서는 사막을 가로질러 수천 킬로미터 떨어진 땅으로 향해 가야 하는 사람의 불안을 잠재울 것이 필요했을 것이다. 처음에는 낙준(樂僔)이라는 승려가 이 석산 위에 드리운 부처의 얼굴을 보고 굴을 파면서 시작했다. 그 후로 1,000년에 걸쳐 수없이 많은 사람이 이 자리에 735개의 석굴을 조성했다. 석굴이 늘어선 길이만 1.6킬로미터에 달한다.

하나의 석굴은 하나의 절이다. 메마른 땅의 장벽이 얼마나 무서운지 아는 사람이라면 이곳을 찾아오기 마련이었을 거다. 불안을 기도로 씻어 내리는 행위는 시간이 흐르고 시대가 변해도 변치 않고 이어졌으리라. 신앙의 대상은 사람의 기도를 먹고 생명을 연장한다. 기도가 끝나면 망각이라는 이름의 죽음을 향해 천천히 무너져 내려 사라졌을 것이다. 아직까지 이만큼 온전할 수 있었던 건, 그만큼 많은 사람의 기도로 생명을 연장해왔기 때문이 아닐까. 공개를 허락한 석굴을 둘러보면 생각보다 많은 불보살이 아직까지 제 모습을 갖추고 지금에 이른다.

많은 석굴 중에서도 혜초 스님의 <왕오천축국전>을 발견한 17호 굴은 꼭 찾아볼 필요가 있다. 이곳은 고대의 경전이 쌓여 있어 ‘장경동(藏經洞)’이라는 이름으로도 부른다. 그다음으로 중요한 곳은 61호 굴이다. 이 굴에는 현존하는 세계 최대 규모의 실사 지도인 오대산도(五臺山圖)가 벽화로 남았다. 그 지도에 신라 고승의 것으로 추정하는 사리탑이 그려져 있어 호기심을 자아낸다.

바람이 불면 모래가 우는 산

모가오굴에서 멀지 않은 곳에 모래사막이 있다. 자동차로 불과 십여 분이면 만나는 밍사산(명사산, 鳴砂山)이다. 밍사산은 글자 그대로 보면 모래가 울음을 토하는 곳이다. 바람이 불면 언덕에 쌓여 있던 모래가 굴러다니며 내는 소리가 마치 산의 울음과 같다고 해서 그런 이름이 붙었다.

이곳에서 마주하는 풍경은 우리가 ‘사막’을 떠올릴 때 그리는 바로 그 모습이다. 끝없는 모래의 산, 그 사이를 타박타박 걸어가는 낙타의 모습. 가장 높은 모래산은 해발 1,600미터에 달한다. 그러나 생각보다 막막한 사막의 느낌은 들지 않는다. 둔황과 인접한 이 사막에는 2000년간 마르지 않은 웨야추안(월아천, 月牙泉)이 있다. 숱하게 많은 영화에 나온 그 오아시스다. 영화에서는 막막한 사막 복판에서 만나는 구원의 땅처럼 보였지만, 이곳이 둔황 시내와 얼마나 가까운지 알고 나면 적잖이 맥이 빠진다. 수많은 서역 상인과 구법승이 목숨을 걸고 발을 디뎠을 이 사막은 이미 관광자원으로 탈바꿈해버렸다.

대신 사막이라는 지형이기에 누릴 수 있는 것도 많다. 어른이고 어린이고 가파른 모래산을 기어 올라가는 건 그 위에서 바라보는 사막의 풍광이 있기 때문이다. 올라가는 길은 다소 힘겹다. 결 고운 모래가 자꾸만 발목을 잡아당기는 탓이다. 그럼에도 한 번쯤 도전해볼 만한 가치는 충분하다.

욕심 같으면 저 드넓은 사막을 가로질러 혜초 스님이 다녀온 그 길을 되밟아 보고 싶지만, 아쉽게도 이번에는 둔황이 최종 목적지여야 했다. 그렇지만 길이 있으면 언젠가 밟아보기 마련이다. 의지가 있다면 기회는 다시 온다. 모래 폭풍을 다시 만나더라도, 다음에는 저 지평선의 끝을 향해 나아가리라는 다짐을 실크로드의 관문에 잠시 묻어두고 새로운 기회를 만들어간다.

시장에서 맛본 당나귀고기(驴肉)의 진가

척박한 오아시스 도시에서 할 수 있는 건 많지 않다. 빠듯한 낮 시간을 쪼개 돌아다니고 난 후, 저녁에는 둔황시장을 돌아보는 게 최고의 재미였다. 실크로드의 기착지다운 기운이 살아 있고, 골목골목에서 꽤 괜찮은 선물을 저렴하게 만날 수 있다. 오래전부터 동양과 서양의 문물이 집결하는 곳이었기에 시장에서 어떤 물건이 팔리는지도 관심사였다. 일행의 관심을 끈 건 의외로 장난감이었다. 나무 막대로 등을 긁으면 두꺼비 소리를 내는 개구리 목각 인형, 낙타 인형, 스카프 등이 선물용으로 인기였다. 시장 골목의 제법 우아한 커피집에서 마신 아이스 아메리카노의 맛도 좋았다.

둔황시장의 규모는 꽤 큰 편이다. 야시장치고 이만한 규모를 가진 곳은 중국에서도 그리 많지 않다. 그중에서도 백미라고 한다면 역시 시장 끝자락에 있는 양꼬치 골목이다. 양꼬치라는 음식 자체가 신장(新疆) 우루무치(烏魯木齊) 지역의 특산이다. 이제는 중국 어디를 가나, 심지어 한국에서도 양꼬치 음식점을 흔하게 볼 수 있지만, 20년 전쯤에는 회족(回族)이 운영하는 양꼬치 가게가 가장 인기였다. 그들이 내주는 양꼬치는 고기도 큼지막하고 향신료도 듬뿍 써서 훨씬 맛이 좋았기 때문이다. 그런데 그 안에서 단박에 눈을 사로잡은 메뉴가 있었다. 당나귀고기(驴肉)였다. ‘하늘에는 용고기, 땅에는 당나귀고기’라는 말이 있다. 육지 위에 존재하는 고기 중 최고는 당나귀고기라는 의미인데, 둔황시장에서 합리적인 가격으로 맛볼 수 있었다.

고기는 숯불에 구워서 낸다. 시장에서 파는 음식이니 플레이팅 따위는 눈여겨볼 필요가 없다. 오직 맛이 궁금할 따름이다. 젓가락으로 한 점 집어서 입에 넣는다. 순간 고기가 부드럽게 녹아내리는 것 같은 느낌을 받았다. 착각이었을까? 함께한 일행도 마찬가지의 반응을 보이는 걸 봐서 혼자만의 착각은 아니었던 것 같다. 소고기와 비슷한 듯하면서도 훨씬 연하고 잡내도 없다. 과거 중국에서 귀한 사절이 오면 왕이 친히 당나귀고기를 대접했다는 일설에 수긍이 가는 맛이다. 비록 스테인리스 접시에 볼품없이 담겨 나왔지만, 천산산맥 일대에서 귀리로 담갔다는 향 좋은 술에는 더없이 잘 어울리는 안주다. 사막의 밤은 그렇게 별빛을 따라 흘러가고 있었다.

![]()

<동의보감>과 <본초강목>에서는 당나귀고기의 효능을 여럿 기록하고 있다. 동양뿐 아니라 해외에서도 당나귀고기는 최고급 보양식으로 여겨진다. 오메가 3 중에서도 팔미톨레산 (palmitoleic acid)이 풍부해 약으로 쓰일 경우 고혈압과 골다공증에 탁월하다. 지방이 적고 담백하며 육질이 부드러워 노화 방지와 근력 강화에 효과를 보인다. 황달이 심해 아무런 약이 듣지 않는 사람에게 아주 효과적이며 중풍에 걸려 말을 못하거나 오랜 귓병, 농증이 있을 때도 좋다. 당나귀를 달여서 즙으로 마시면 관절염, 신경통, 당뇨 치료에 효과가 좋다고도 한다. 당나귀 우유는 당뇨를 멈추고 갑작스러운 중풍을 치료하는 역할을 한다. 또 정력이 감퇴하고 발기가 약한 사람에게도 효능을 기대할 수 있다. 재미있는 건 고기를 술과 함께 먹으면 풍을 예방한다고 기록해 놓은 점이다.

© 정태겸 기자의 길 위에서 찾은 밥상